'Para muitos dos atingidos, essa não foi a primeira e provavelmente não será a última tragédia que os atingirá'

Diante da tragédia climática que acometeu o Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre e região metropolitana, estivemos como voluntárias em abrigos, em postos de coleta de doações e em áreas próximas aos locais de salvamento. Nesses espaços, há quem se surpreenda com a alegria de muitas pessoas que estão nos abrigos criados para acolher atingidos pelas enchentes. Diante disso, nos perguntamos se quem se surpreende consegue visualizar o contexto por trás de cada vida antes dessa tragédia.

Questionamo-nos se há algum nível de tolerância ao sofrimento, um limite do que se suporta em uma existência.

Este questionamento se justifica diante de ainda haver, no Brasil do século 21, um nível elevadíssimo de pessoas que convivem com a falta de saneamento, esgoto e água potável. Muitos já iniciaram a vida nesses locais. Diante disso, cresce-se naturalizando a ideia da ausência de água disponível, exposição a lixos e dejetos de todo tipo.

Podemos expandir esse recorte para os países do Sul Global. Quando visualizamos os dados públicos, talvez consigamos compreender o gigantesco nível de precariedade que grande parte das pessoas atingidas já vivia anteriormente. Para muitos dos atingidos, essa não foi a primeira e muito provavelmente não será a última tragédia que os atingirá sem aviso prévio. E, em grande medida, todos têm ciência disso. A história e os prognósticos confirmam.

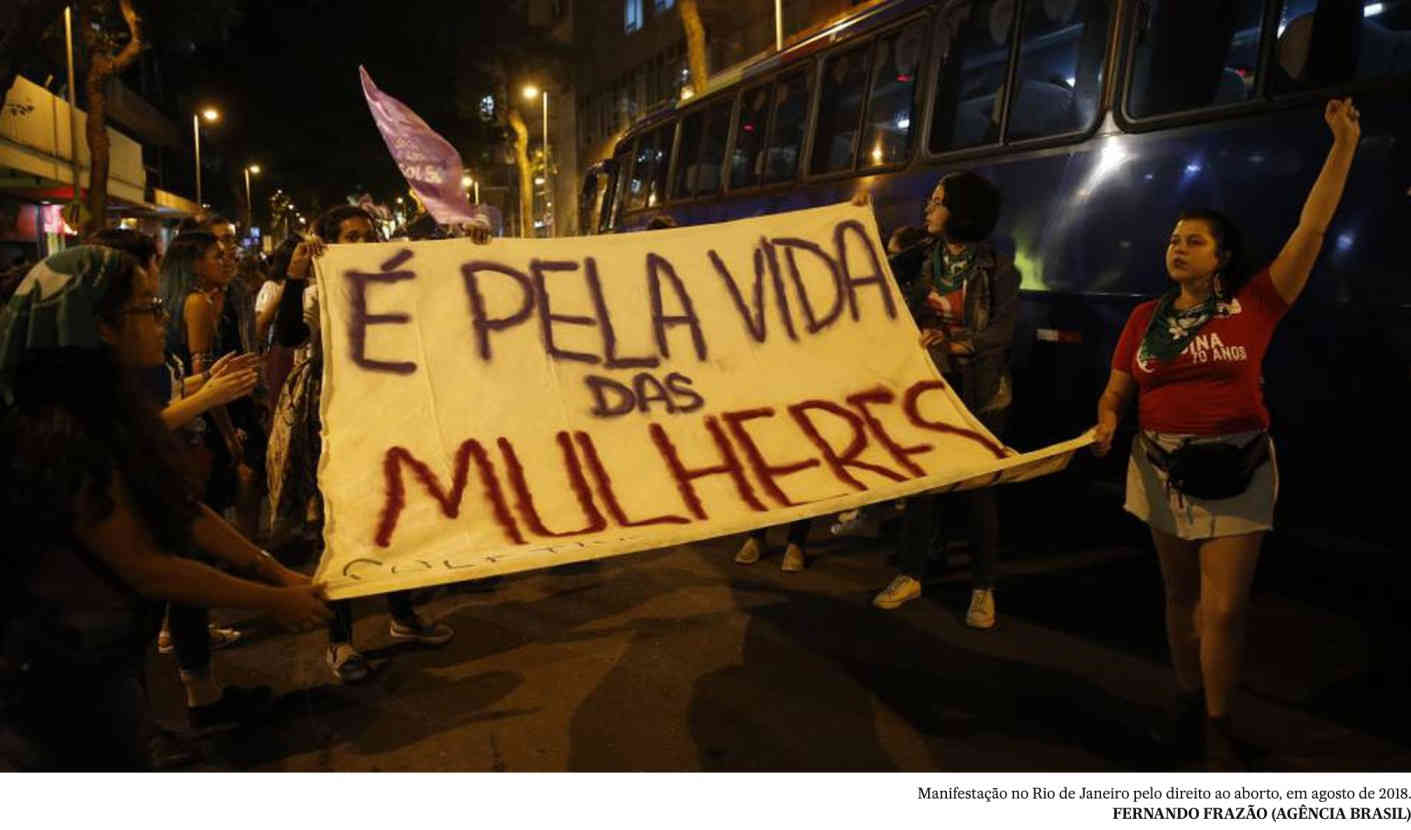

Já se vociferou que nessa tragédia não se conseguem visualizar recortes de raça e classe porque a classe média também foi atingida, inclusive, em áreas consideradas privilegiadas. Entretanto, é preciso lembrar que grande parte dos desastres ambientais estão atingindo de forma especialmente brutal a população preta e pobre das cidades e isso tem nome: racismo ambiental. É o racismo ambiental que agrava as consequências sobre as pessoas racializadas. Sobre elas, as consequências das tragédias ambientais recaem desproporcionalmente. Desta forma, vamos colocar lentes de aumento para melhor enxergarmos tal contexto. Visualizar em perspectiva.

Viver em uma casa de madeira fina, sem estrutura, sem planejamento de engenharia e com telhados de zinco expõe diretamente às intempéries, o que torna os moradores dessas habitações muito mais suscetíveis a todo tipo de violação de direitos. Quem reside em áreas fragilmente aterradas, beira de rio, encostas e áreas de risco de modo geral sofre cotidianamente com essa exposição. Se o terreno não é seguro e a estrutura construída sobre ele também não é, o risco é estabelecido. Assim, casas são arrastadas impunemente. Água de chuva entra sem pedir licença. Dá-se a exposição a doenças em larga escala pela ausência de um sistema de saneamento. Chuva e vento podem devastar estruturas frágeis. Deslizamentos de terra podem devastar habitações em encostas de morro.

Como falamos, esta exposição leva a riscos de toda ordem, especialmente do direito à vida e à capacidade de se garantir a integridade física em uma situação de inundação. Vale mencionar também a capacidade financeira de resiliência, de se recuperar a autonomia econômica, como a possibilidade de contrair um empréstimo. Da mesma forma se dá quanto à capacidade social, sobremaneira dificultada por um misto de falta de informação, direcionamento e assistência insuficientes.

Aqui cabe mencionar os bairros mais cruelmente atingidos das ilhas que compõem o bairro Arquipélago de Porto Alegre, localidade administrada pela prefeitura de Porto Alegre (ou ao menos deveria ser). Algumas dessas ilhas são a Ilha da Pintada, a famosa Ilha das Flores, a Ilha dos Marinheiros e a Ilha do Pavão.

Reforçamos que aqui estamos tentando fazer uma análise quanto à capacidade de impacto e não sobre a totalidade da extensão da área territorial atingida pela catástrofe em todo estado. É sobre a potencialidade de exposição e sobre o aumento do risco de letalidade decorrente dessa exposição. São locais onde predominam moradores catadores de lixo e pescadores, em que alagamentos são comuns e em que a ausência de fornecimento de luz e água é recorrente nestas situações. Esse cenário, aliado à falta de coleta de lixo, rede de esgoto e de toda a estrutura de saneamento básico, aumenta substancialmente a tragédia e os impactos que ultrapassam a chuva em si.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta dados que nos ajudam a compreender o contexto estatístico para dimensionarmos tudo isso: nos anos 2000, mais da metade da população vivia sem rede de coleta de esgoto; em 2010, esse contingente populacional passou para 47,2% e, em 2022, para 37,5%. O que esses números representam? Que a desigualdade social se vê no acesso ao saneamento básico - ou à falta dele; que aqueles que constroem a cidade não têm o direito de viver nela com dignidade, mas ao que lhes resta: o abandono, a exclusão, a marginalidade e a segregação de quem foi fadado a viver na periferia, sem qualquer estrutura sólida e equipamentos urbanos.

As casas que foram levadas ou totalmente destruídas são as mais frágeis. A maioria das pessoas que necessitou de acolhimento em abrigos são aquelas sem redes de apoio, seja de amigos ou familiares, que contem com estrutura e recursos financeiros. Como menciona Flávia Oliveira, em artigo jornalístico recentemente publicado, o colapso foi um misto de tempestade bíblica e décadas de desprezo ambiental - este motivado por projetos de desenvolvimento, sobretudo imobiliário, que devastaram biomas em todo o país. O resultado disso está no sofrimento coletivo, que é muito mais sentido, evidentemente, nas pessoas ambientalmente mais expostas e que ganham tons de vulnerabilidade em se tratando de crianças e idosos, pretos, pobres, mulheres, indígenas e quilombolas.

O Brasil tem uma configuração socioeconômica em que extrema pobreza e miséria se intensificam concomitantemente a um grande desenvolvimento tecnológico e crescimento econômico de grandes empresas. Convivem no mesmo território situações que remontam ao período medieval, com ausência de saneamento, fome e doenças já extintas em países desenvolvidos, junto a uma minoria que vive em desperdício, grande luxo, acesso a direitos, à justiça, à saneamento, ao desenvolvimento, à educação, à cultura, ao transporte individual, ou seja, garantia de uma vida plena a partir de recursos injustamente distribuídos.

Diante disso é que o racismo urbano, institucional e ambiental se relacionam e se retroalimentam, como bem assevera Joice Berth, no livro Se a cidade fosse nossa - racismos, falocentrismos e opressões nas cidades, quando afirma que “enquanto o racismo no meio urbano se consolida e se recria a partir da configuração das cidades, o racismo ambiental é muito mais amplo e abrangente, porque emprega técnicas de promoção do sofrimento de grupos razializados, como negros e indígenas, pela escassez ou ausência total de medidas que viabilizam o acesso à terra e aos recursos provenientes”.

O racismo urbano concretiza-se intencionalmente no território e, junto com a institucionalidade estruturada sob o manto do Pacto da Branquitude, para recordar Cida Bento, induz à criação de cidades para poucos, que convivem em espaços diversos com diferenças astronômicas de financiamento, de estrutura social e de subjetividades.

A institucionalização do racismo na elaboração de políticas e na própria execução demonstra que a produção legislativa, seja em âmbito federal, estadual e municipal estão pautadas na manutenção e na proteção de privilégios. O racismo resta evidente na desigual distribuição do território urbano, o que Joice Berth aborda como “divisão racial do espaço”, o que não exclui a divisão por classe e gênero também.

Favelas, subúrbios, periferias não precisariam de denúncias, feito que são a maioria do nosso território. O subúrbio, a periferia, as favelas são a regra, não a exceção. Impressiona como os meios de comunicação, a própria academia, as universidades e os pesquisadores invertem essa narrativa. A classe média branca e suas necessidades são tratadas como sinônimos de universalidade, de produção de verdades, numa insensatez que levou à tragédia socioclimática, como se refere Sérgio Abranches. Uma classe média ignorante do cenário vigente de quase não-retorno às condições dignas de vida humana e que mataram em torno de 24 mil pessoas em todo o mundo no ano de 2023.

São milhões de brasileiros e brasileiras que vivem hoje em áreas de risco e alto risco, e a saída para o colapso está no repensar de lógicas e modos de vida que não chamem atenção somente diante de notícias assombrosas, mas que se construam sob uma pauta de educação ambiental e política que barrem a estupidez do negacionismo climático e urbanístico e da segregação sócio-espacial: que o a priori se direcione aos territórios, às suas diversas realidades e necessidades específicas.

* Karina Macedo Fernandes é doutora e mestra em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Fez estágio pós-doutoral na Universidade Nova de Lisboa (Nova School of Law). É graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande, com mobilidade acadêmica na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.

** Sabrine Tams Gasperin é advogada, mestra em Sociologia e Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF) e doutoranda em Política Social e Direitos Humanas pela Universidade Católica de Pelotas (UCPEL). Atualmente integra o grupo de pesquisa Questão agrária, urbana e ambiental e o Observatório dos Conflitos da Cidade da Universidade Católica de Pelotas.

*** Este é um artigo de opinião e não necessariamente expressa a linha editorial do Brasil de Fato.

Edição: Katia Marko

95

95