O Dia Nacional da Luta Antimanicomial demonstra que ainda tem muito chão pela frente e que a batalha não acabou

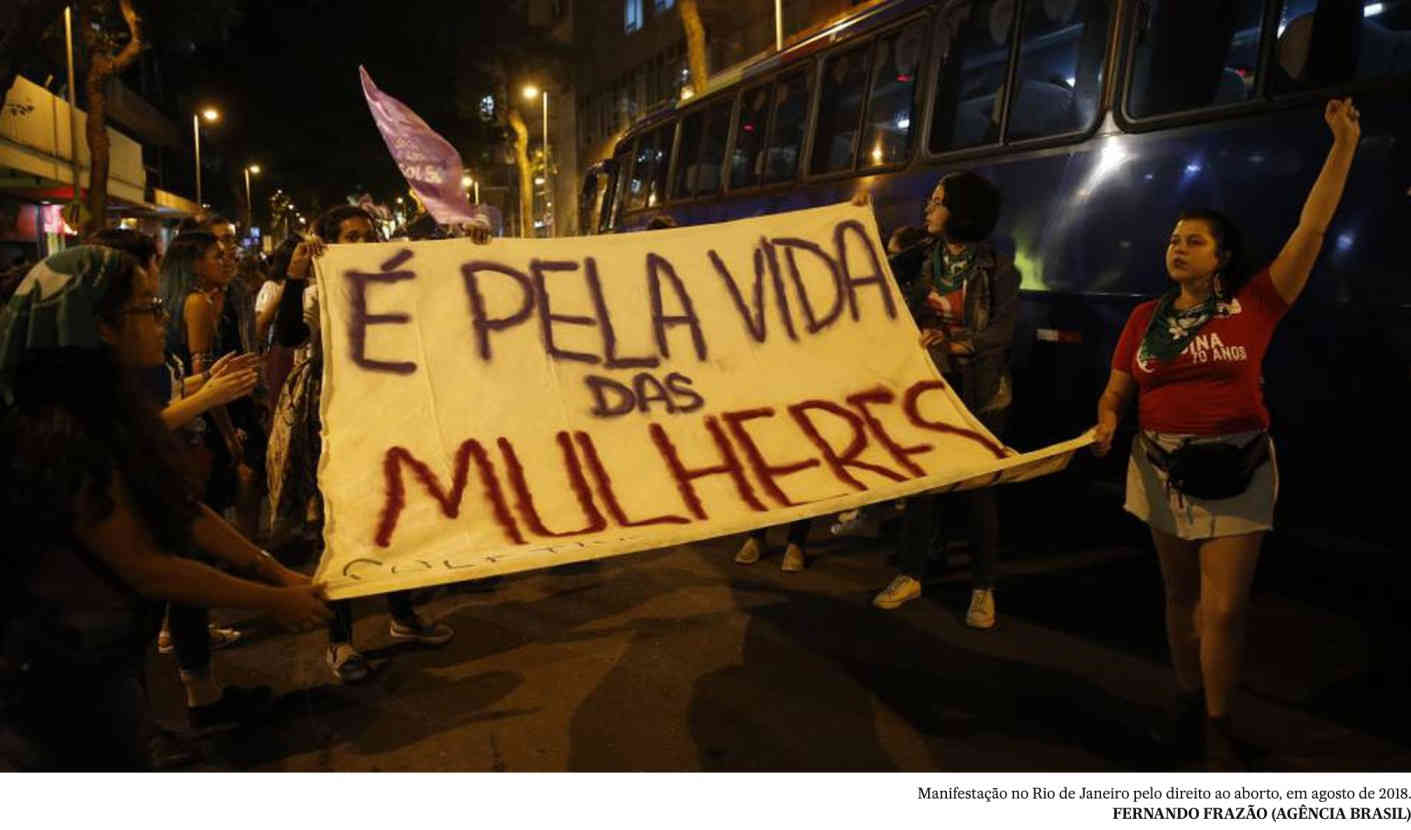

Depois de avançar com a lei da Reforma Psiquiátrica, a luta antimanicomial sofre um revés com o corte de recursos - Fernando Frazão / Agência Brasil

No dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. A data foi definida em 1987, durante um encontro de trabalhadores da saúde mental em Bauru (SP), com o lema “Por uma sociedade sem manicômios”. A proposta era ter um dia nacional de lutas e discutir as bases de uma proposta de reforma no sistema psiquiátrico brasileiro.

A luta antimanicomial em si surgiu no Brasil por volta dos anos 1970, unindo trabalhadores da saúde mental, pessoas que já foram internadas, familiares e sindicalistas que pretendiam questionar a lógica dos manicômios e denunciar as violações de direitos humanos nestes locais. O movimento político defendia, e ainda defende, que o sofrimento mental não é só sobre quem passa por ele, mas também sobre a sociedade.

O mote defendido pelo movimento é que, como questões de saúde mental têm relação direta com o modo como se vive, o cuidado com as pessoas não deve se dar por meio da exclusão dos espaços. Ele deve ser feito em liberdade, de forma que suas relações sociais melhorem.

Por décadas, a realidade dos hospícios no Brasil era de privação de liberdade, camisa de força, choque elétrico e tortura. E, além de locais onde estas formas de tratamento eram aplicadas, especialistas defendem que existe uma cultura manicomial, com práticas e preconceitos enraizados.

Essa cultura tende a justificar a punição e o controle sob o pretexto de segurança e taxa como loucas as pessoas marginalizadas, excluídas da sociedade. As principais vítimas dos manicômios são um exemplo claro das pessoas a quem essa cultura se refere: usuários de drogas, pessoas LGBTQIA+, negros, pessoas em situação de rua e, no geral, quem se rebela ou é considerado “incômodo”. Até mesmo pessoas epilépticas e meninas grávidas, que foram violentadas sexualmente, eram internadas.

Por isso, a cultura manicomial é entendida historicamente por negar a dignidade a essas pessoas e tirar seus direitos enquanto seres humanos e cidadãos.

Marcos da luta

Em 2001, foi aprovada a Lei da Reforma Psiquiátrica, que prevê a proteção dos direitos dessas pessoas e mudou o modelo de assistência no país. Assim, houve um fechamento progressivo dos hospitais psiquiátricos e a criação de serviços abertos e comunitários.

Também foi criada a Rede de Atenção Psicossocial (Raps), que inclui serviços como os Centro de Atenção Psicossocial, os Caps, que são a espinha dorsal do cuidado em liberdade e considerados um avanço no tratamento e na luta antimanicomial.

Ainda assim, o movimento ainda enfrenta desafios como o subfinanciamento e os ataques ligados a interesses do setor privado, principalmente desde o governo Michel Temer.

A forma como a “guerra às drogas” é conduzida no Brasil abriu espaço para entidades privadas que trabalham com isolamento e abstinência. Esses espaços são palco constante de denúncias de violações de direitos humanos e receberam financiamentos expressivos entre 2017 e 2020, na transição para o governo Jair Bolsonaro.

Tudo isso representa uma ameaça aos princípios da reforma psiquiátrica, que defende o cuidado em liberdade e a inclusão.

Assim, apesar de ser uma data de celebração, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial demonstra que ainda tem muito chão pela frente e que a batalha não acabou. É preciso lutar diariamente pela dignidade e pelos direitos humanos das pessoas em sofrimento mental.

Luta antimanicomial: ‘Nada sobre nós sem nós!’

Todos defendem que usuários dos serviços de saúde mental e seus familiares se envolvam na condução das políticas da área

- Edu Kapps/Prefeitura do Rio de Janeiro

A saga pelo protagonismo das pessoas usuárias e familiares de serviços de saúde mental é constitutiva da própria luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica brasileira. No discurso é ponto pacífico: é preciso assegurar e ampliar a participação e voz ativa de pessoas usuárias de serviços de saúde mental e de seus familiares. Sem dúvida, muitas foram as conquistas até aqui. Mas é preciso avançar ainda mais na redistribuição de poder e no fomento ao protagonismo das pessoas – e a hora é agora.

18 de maio: “Por uma sociedade sem manicômios”

Mês de maio é mês de reafirmar a luta antimanicomial.

A luta antimanicomial foi central nas batalhas pela promulgação da Lei nº 10.216 de abril de 2001, que garante os direitos das pessoas com sofrimento mental e reorienta o modelo de atenção, de modo que instituições de características asilares – os hospitais psiquiátricos e, agora, também as erroneamente chamadas “comunidades terapêuticas” – sejam substituídas por serviços de saúde mental abertos, de base comunitária e territorial.

E essa luta segue sendo central na sustentação cotidiana da invenção do cuidado em liberdade e nos territórios de vida, na construção de novos olhares e relações com a experiência do sofrimento e da defesa radical da participação social e cidadania das pessoas com sofrimento psíquico e com problemas relacionados ao uso prejudicial de álcool e outras drogas. A luta antimanicomial é luta por transformações sociais: luta que envolve incidir nos aparatos legislativos, administrativos e técnicos, inventando novas instituições e práticas; que nos convoca a construir com a sociedade outras ideias e outros afetos sobre o que é a experiência de sofrimento e de uso prejudicial de álcool e outras drogas; enfim, que envolve transformar um sistema de relações.

A luta é organizada em coletivos, entidades e movimentos que mobilizam ações, e também se expressa no agir prático e cotidiano de trabalhadores, pessoas usuárias de serviços de saúde mental e seus familiares. Ela é reafirmada sempre no dia 18 de maio, com eventos que se expandem por todo o mês e são realizados em âmbito nacional e por diversos atores sociais, incluindo universidades, outros movimentos sociais da saúde e de outros setores que fazem a defesa de Direitos Humanos.

Por isso afirmamos: a luta antimanicomial, celebrada no 18 de maio de norte a sul do país, se faz todo dia – e necessariamente acontece com participação social.

“Nada sobre nós sem nós”

Se a luta antimanicomial é brasileira, a afirmação da necessidade de escutar as pessoas com sofrimento mental e expandir a participação social é, definitivamente, internacional. O grande marco que temos hoje para defender, promover e garantir o direito à participação social é a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) da ONU, que abarca as pessoas com sofrimento psíquico. Trata-se de um direito tão essencial que a participação social é afirmada nos preâmbulos, princípios e demais artigos desta Convenção. Mais: para assegurar que os direitos afirmados na Convenção não se tornem letra morta, foi constituído o Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência, órgão composto por experts independentes que monitoram a situação de implementação da CDPD nos Estados-membros signatários – entre eles, o Brasil.

Outro marco importante, este abrangendo toda a região das Américas, foi a realização, em 2013 e com apoio da OMS/OPAS e do Ministério da Saúde, do Consenso de Brasília, que é resultado de reunião realizada entre variadas associações e pessoas com sofrimento mental e seus familiares. O Consenso de Brasília apresenta com clareza direitos dessas pessoas que precisam ser promovidos e garantidos. Se qualquer gestor de políticas e serviços quiser saber o que precisa fazer para colocar em prática ações alinhadas aos direitos dessas pessoas, basta consultar o documento resultante do encontro. Aliás, o mesmo vale para formuladores de políticas e de legislação – bons e úteis projetos de lei poderiam tomar como base o que as próprias pessoas que usam serviços de saúde mental e seus familiares afirmam ser necessário.

Enquanto instrumento prático de fomento e viabilização de participação social, no Brasil contamos com a realização de Conferências de Saúde Mental em suas etapas municipal, estadual e nacional. Até aqui foram realizadas cinco Conferências Nacionais de Saúde Mental, sendo a 5ª.Conferência Nacional de Saúde Mental finalizada em 2023; esta última também contou, de maneira inédita, com a realização de 37 conferências nacionais livres. Trata-se de um instrumento de direito à participação social que não está garantido, mas é sempre conquistado. A quarta edição da Conferência Nacional de Saúde Mental, por exemplo, foi realizada em 2010, tendo como um de seus principais impulsionadores de seu chamado a histórica Marcha dos Usuários pela Reforma Psiquiátrica Antimanicomial para Brasília, que aconteceu em 2009 e reuniu 1.800 pessoas usuárias e familiares de serviços de saúde mental.

E para não esquecermos: tal como a luta antimanicomial, a participação social se faz no dia a dia. A participação e o controle social são diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial e devem ser promovidos – ou assim se espera – no dia a dia pelos serviços de saúde mental substitutivos ao modelo asilar, como os Centros de Atenção Psicossocial. Um exemplo disso é a realização de assembleias nos serviços, constituídas como espaços de participação em igualdade de poder para tomada de decisões coletivas sobre o serviço. Outro exemplo são os conselhos gestores, que são órgãos colegiados compostos por representantes de segmentos – incluindo as pessoas usuárias e familiares do serviço –, que exercem o papel de controle social no Sistema Único de Saúde.

Para além disso, poderíamos citar numerosos exemplos de esforços e experiências inovadoras em serviços para promover direitos, protagonismo e participação social de pessoas com sofrimento mental em variados lugares – muitas delas aprovadas na 5ª. CNSM –, além das estratégias de audiências públicas, eventos e comitês de pesquisas. Todas essas experiências envolvem redistribuir o poder, construindo novas relações entre nós.

Ou seja, de normativas e marcos institucionais a instrumentos formais e informais, há iniciativas inventadas para promover novos direitos, ampliar a participação social e fazer ecoar a voz das pessoas que usam serviços de saúde mental. O avanço necessário é que isso se dê em todos os níveis do sistema.

Redistribuir poder com coragem

Na 5ª. Conferência Nacional de Saúde Mental foi apresentada e aprovada a proposta no 12, de criação de um comitê interministerial com participação de representantes de associações, coletivos e movimentos sociais para discussão e criação de programas que fomentem os direitos das pessoas usuárias e familiares a tomarem decisões. Essa proposta tem alinhamento com o estabelecido no Artigo 12 da CDPD, que afirma o direito à capacidade legal, e, principalmente, com os Artigos 29 e 33 da CDPD, que requerem dos países signatários a participação direta das pessoas com deficiência na vida política, bem como na implementação e monitoramento das políticas e programas da área. Portanto, esse comitê é uma proposta prática para realizar o que já está determinado como direito e que precisa ser assegurado, já que a Convenção tem, no Brasil, caráter de emenda constitucional, tendo sido promulgada pelo Decreto nº 6949 de agosto de 2009.

O país já possui experiência de proposição de comitês com participação das pessoas interessadas na agenda, como é o caso do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua (CIAMP-Rua).

O CIAMP-Rua conta com a participação de representantes de movimentos sociais e organizações que atuam na agenda dos direitos da população em situação de rua e é papel desse comitê acompanhar, debater e fiscalizar os rumos da Política Nacional para a População em Situação de Rua.

Ora, se a participação social é diretriz para a saúde mental, faz sentido a criação de um comitê com representantes de movimentos, entidades e organizações para participar da Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas. Essa é a proposta apresentada pela articulação da 1a e da 2a Conferência Nacional Livre de Coletivos, Associações e Movimentos Sociais de Pessoas Usuárias e Familiares da Luta Antimanicomial (Conalivre Usufam) e aprovada integralmente na 5ª CNSM: a criação de um Comitê Interministerial para os Direitos e Protagonismo de Pessoas Usuárias e Familiares do Campo da Saúde Mental.

Com a palavra, o Conalivre Usufam:

Essa proposta aprovada na 5ª CNSM foi apresentada depois em um manifesto ao conjunto dos movimentos sanitário e antimanicomial em 2024, o Manifesto da Articulação Conalivre Usufam – Pela criação do Comitê Interministerial para os Direitos e Protagonismo de Pessoas Usuárias e Familiares do Campo da Saúde Mental, tendo recebido amplo apoio e assinaturas da maioria de seus principais atores sociais e políticos. Em março de 2025, o manifesto foi apresentado ao novo Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que aceitou receber os representantes da Articulação Conalivre Usufam, com apoio do Monula Oficial (Movimento Nacional de Usuárias e Usuários da Luta Antimanicomial), em reunião virtual realizada em 10 de abril de 2025; na ocasião, houve resposta positiva da assessora direta do Ministro, que propôs a montagem imediata de um GT paritário para a montagem do texto formal para aprovação nas respectivas instâncias do governo. Esse é o estágio atual dessa luta.

A implementação deste comitê representará, sem dúvida alguma, um novo alento e uma profunda mudança qualitativa nas conquistas da reforma psiquiátrica antimanicomial efetivamente participativa, coerente com os principais avanços legais e normativos internacionais e nacionais, e condensadas na bandeira: “Nada sobre nós sem nós”. A hora é agora!

*Cláudia Braga é docente do Curso de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo (USP) e pesquisadora de legislações, políticas, redes de serviço e práticas em saúde mental e drogas nos cenários nacional e internacional. Sua atuação é alinhada à perspectiva da desinstitucionalização. Coordena o Saúde Mental Global – Estudos e Pesquisas em Saúde Mental, Drogas e Desinstitucionalização.

**Conalivre Usufam é a Conferência Nacional Livre de Associações, Coletivos e Movimentos Sociais de Pessoas Usuárias e Familiares da Luta Antimanicomial.

Após décadas de luta por uma política pública antimanicomial, o Pará ainda apresenta uma realidade distante do ideal: a Rede de Atenção Psicossocial (Raps) do estado não contempla a realidade amazônica, os aparelhos públicos estão sucateados, e faltam remédios e profissionais. Ao mesmo tempo, cresce o número de comunidades terapêuticas, consideradas novas formas de manicômio, que contam com investimentos públicos dos governos e com recursos de emendas parlamentares, principalmente da bancada evangélica.

“A lei 10.216, de 2001, representou um marco na luta pelo fim dos manicômios no Brasil. Ela criou os Centros de Atenção Psicossocial, os Caps, e outros serviços da Rede de Atenção Psicossocial, a Raps. Mas, mesmo em Belém, que é a Metrópole da Amazônia, essa rede não funciona como deveria. Imagina em cidades mais distantes dos grandes centros”, questiona a assistente social Cláudia Tereza, que atua nessa política há 30 anos.

Cláudia avalia que a lei foi resultado da luta de décadas do movimento antimanicomial, que celebra neste domingo (18) o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Ela representa a conquista de uma reforma psiquiátrica de fato, que prioriza o tratamento em liberdade de pessoas em situação de sofrimentos mentais, junto da família e com acolhimento da sociedade. Esse tipo de cuidado contraria a lógica do confinamento e de tratamentos que cientificamente são considerados ineficazes, como choques elétricos e reclusão compulsória. Essas práticas foram usadas nos manicômios, que eram aparelhos públicos, e seguem sendo usadas em comunidades terapêuticas, convertidas em fonte de renda para essas instituições privadas.

“Como toda política, há avanços e retrocessos. A partir de 2016, a gente começa a viver o retrocesso daquilo que a gente foi construindo ao longo do tempo. Esse Caps, essa Rede de Atenção Psicossocial, ela perde um pouco do seu objetivo. E aí a gente tem um agravamento com a pandemia”, lamenta Cláudia. Para ela, o aumento exponencial da demanda afetou consideravelmente a rede pública, e ainda piorou o atendimento, que já era precário, para clientes de planos de saúde. Consequentemente, o lucro de quem presta esse atendimento a quem pode pagar aumentou.

Saúde mental na Amazônia

Além disso, reflete Cláudia, a Raps ainda não atende a realidade amazônica. Pela regulamentação atual, municípios com menos de 20 mil habitantes não podem ter Caps. Nesses casos, os moradores precisam procurar as Unidades Básicas de Saúde locais, que têm suporte limitado para saúde mental, ou se deslocarem para Caps de cidades maiores – o que, além de superlotar as demandas dos equipamentos existentes, também aumenta muito o tamanho do território atendido pela unidade. A situação dificulta o acesso a esses espaços para moradores de localidades mais distantes. O transporte dos pacientes também é complexo, dificuldade que faz parte da realidade amazônica. Em alguns casos, mesmo dentro de um mesmo município o deslocamento pode ser um entrave. Em cidades como Altamira, que tem baixa densidade populacional e grande extensão, uma pessoa pode demorar até cinco dias viajando de barco para chegar à sede.

“A gente tem pessoas que vêm de regiões longínquas, com viagens longas de barco para conseguir um atendimento em psiquiatria. E ele só vai conseguir esse atendimento dentro de hospital, porque os Caps não estão dando conta. O Caps, que foi criado para sanar crises, hoje não sana. Não sana crises porque não tem um especialista, porque hoje nem farmácia têm”, denuncia.

O Brasil de Fato esteve no Caps Amazônia, em 7 de maio, e encontrou pacientes voltando para casa sem atendimento, pois o médico não pôde prestar o atendimento pré-agendado. A reportagem testemunhou assistentes sociais tentando conseguir receituários e remarcar as consultas. Foi o caso da aposentada Maria Ribeiro, que viajou cerca de cinco horas de Magalhães Barata, município do Nordeste Paraense, para levar o filho à unidade, em busca da continuidade do tratamento para depressão e ansiedade.

O Caps Amazônia não conta com psiquiatra, e consultas com psicólogos e médicos generalistas podem ter intervalo de até 4 meses. Durante a visita da reportagem, nem mesmo a clínica geral estava disponível. “Aí a gente vem gastando dinheiro de ônibus. Eu fui até a Secretaria Municipal de Saúde pedir o carro que desse para a gente se locomover, e eles me enganaram. O secretário de saúde falou que ia mandar o carro pegar a gente, quando foi na hora, o carro não foi, e a gente vem pulando, gastando, né?”, contesta dona Maria.

A expressão “pulando” é usada por Maria para explicar como se dá o transporte nessas condições. Nem sempre é possível fazer o deslocamento direto de Magalhães Barata até o município a Belém. Conforme a urgência, os passageiros precisam pegar até três conduções para chegar ao destino, ou seja, ir “pulando” entre veículos. A viagem, que já seria cansativa se feita de forma direta, fica ainda mais desgastante.

Segundo informações de funcionários do SUS, atualmente só um dos 11 Caps de Belém conta com psiquiatria. Para conseguir atendimentos desses profissionais, os pacientes buscam, então, os hospitais. Em Ananindeua, segundo maior município paraense, só há um psiquiatra em toda a rede pública municipal.

Maria enfrenta ainda outro problema, que também é grave: as farmácias foram retiradas dos Caps. Para conseguir remédios na farmácia da Unidade Básica de Saúde em Magalhães Barata, ela precisou retornar outro dia para levar uma receita, que nem sempre é suficiente para a demanda do filho. Se ele precisa fazer uso de doses maiores, ela precisa comprar, bem como acontece com toda a medicação que não está disponível na rede.

“É uma chatice, que não tem que tomar mais de um comprimido, tem que tomar só um comprimido pra dormir. Mas às vezes ele não dorme, tem que tomar mais de um. Aí eu tenho que comprar, porque é dia 22 que eu tenho que pegar, aí se eu for pegar antes, mesmo com a receita, eles não dão. Aí é complicado mesmo. Mesmo com essa dificuldade, não todos os remédios necessários que estão disponíveis na rede pública. Dependendo da necessidade do paciente, independente da situação financeira da família envolvida, a única solução é comprar”, relata.

Dificuldades até para quem tem plano de saúde

Clientes de plano de saúde também têm dificuldade de consegui atendimento em psicoterapia e psiquiatria. “Eu consigo psicólogo, no máximo, duas vezes por mês, e isso se eu insistir muito, que me atendem só por 40 minutos. Normalmente, só é uma vez por mês. E os psiquiatras da rede desse plano, têm geralmente tantos pacientes para atender no mesmo dia, que só conversam comigo por uns 10 minutos, e isso se eu fizer muitas perguntas. Pra conseguir agendar, demora até três meses”, reclama a professora Sueli Rodrigues, cliente de um plano de saúde.

Atualmente, em Belém, uma consulta particular com médico especialista em psiquiatria pode custar até R$ 750 reais. Para ser atendido com sessões semanais de terapia ou de análise, a média é um investimento de R$ 600 mensais.

Comunidade terapêutica, durante inspeção do MPF. Foto: André Borges / Agência Brasília

Comunidade terapêutica, durante inspeção do MPF. Foto: André Borges / Agência Brasília

Contrarreforma psiquiátrica

Apesar dos problemas apresentados no cuidado à saúde mental atualmente, o cenário anterior era muito pior. “O pior dos Caps é infinitamente melhor que um manicômio, que as comunidades terapêuticas ou qualquer outro dispositivo manicomial. Toda a nossa luta é no sentido de ampliar essa rede, qualificar esse serviço, fazer com que ele se torne realmente um serviço substitutivo ao manicômio, que não é necessário no caso das pessoas em sofrimento mental.”, enfatiza Rosângela Cecim, militante da Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial (Renila).

Vítima dos antigos manicômios, Rosângela chegou a coordenar a Política Municipal de Atendimento à Saúde Mental, na primeira gestão do ex-prefeito Edmilson Rodrigues, à época no PT, entre o final da década de 90 e início dos anos 2000. Ela ressalta que o sucateamento dos Caps e da Raps é problema de gestão e de vontade política.

“Houve muita desconfiança dos vizinhos, na época, porque a lógica que foi construída na sociedade é que essas pessoas são perigosas. Que a loucura é perigosa. E nós conseguimos, ao longo dos anos, inclusive convidar essa vizinhança para as nossas atividades, e demonstrar que o atendimento pode e deve ser humanizado, e em liberdade”, conta.

“Até hoje Belém tem os mesmos Caps que foram criados na minha gestão, há mais de 20 anos. É preciso ter muito cuidado na hora de fazer a crítica. Ela deve ser feita à gestão”, enfatiza. Quando conversou com o Brasil de Fato, ela estava em Brasília, para lançar o movimento e o dossiê Perigoso é o manicômio, o que resolve é o cuidado em liberdade.

O objetivo do documento e do movimento é dialogar com senadoras e senadores para impedir que o projeto de lei (PL) 1.637, de 2019, seja aprovado no Senado, após ter passado no final de 2024 na Câmara dos Deputados. “É um projeto de lei extremamente conservador, que fortalece a lógica manicomial”, segundo Pedro Junior, também militante da Renila. O texto aumenta de 3 para 20 anos o tempo máximo de internação em hospitais de custódia – os chamados manicômios judiciários. Segundo o dossiê, esses hospitais são os mais precários e violadores de direitos. E, de acordo com estudo gerado pela vistoria feita pelo Conselho Federal de Psicologia e MPT, em 2015, apenas 11% das internações nesses locais envolvem crimes graves.

O desafio é contrapor as bancadas da bala, da bíblia e outras alas conservadoras para não apenas barrar a lei, como também pedir mais investimentos para a Raps e o fim imediato dos investimentos públicos em comunidades terapêuticas. Tanto o dossiê da Renila como estudos do Ministério Público Federal (MPF) e do Conselho Federal de Psicologia (CFP) atestam que esses espaços violam direitos, praticam métodos ineficientes, muitas vezes violentos, e simbolizam a contrarreforma psiquiátrica e a volta dos manicômios.

Contudo, como as alas conservadoras têm grande influência nesta pauta. Foi na gestão de Dilma Roussef, em 2011, que as comunidades terpêuticas começaram a receber financiamento público, por meio da portaria 3.088. Desde então, especialmente nos governos Temer e Bolsonaro, esse investimento deixou de ir para a Raps para ser repassado às CTs. A Lei Complementar 187, de 2021, que regulamenta o repasse desses recursos, foi mais um retrocesso, de acordo com o movimento antimanicomial. Uma vistoria realizada pelo MPF em parceria com os ministérios públicos estaduais em 50 desses centros nas cinco regiões brasileiras constatou irregularidades como trabalhos forçados e profissionais contratados irregularmente.

354

354