Se na ditadura, paradoxalmente, a repressão não impediu o surgimento da indústria cultural, o bolsonarismo asfixiou recursos, perseguiu artistas e apostou na mediocridade

Adriana Vilar de Menezes - Unicamp

Em regimes ditatoriais e governos não democráticos, a cultura crítica sobrevive pelas frestas, garante o professor Marcelo Ridenti, titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp. “Brechas sempre há.” E foi assim que, apesar da violenta censura imposta durante a ditadura civil-militar brasileira entre as décadas de 1960 e 1980, houve um afloramento tal das artes que possibilitou o nascimento da chamada indústria cultural brasileira. O mesmo não aconteceu no período de 2016 a 2022, quando governos de direita voltaram ao poder e reeditaram formas de controle e repressão à produção cultural. Mais recentemente, durante o governo de Jair Bolsonaro, adotou-se uma estratégia de asfixia de recursos financeiros antes destinados à cultura nacional, em um boicote à arte e aos artistas que se opunham à direita. “Uma política de terra arrasada.” A vilanização da cultura e o culto à ignorância dos últimos tempos também ajudam a compreender as diferenças existentes entre os dois períodos conservadores no aspecto cultural, analisa o professor.

Apesar de isto ser algo paradoxal, os governos militares, a partir da década de 1960, buscavam a unificação da cultura nacional por meio de investimentos nas novas tecnologias de telecomunicação ao mesmo tempo que censuravam obras e manifestações culturais de esquerda. “A indústria cultural brasileira foi basicamente sedimentada no tempo da ditadura. Essa é uma ideia que eu desenvolvo a partir do livro do Renato Ortiz (A moderna tradição brasileira), no qual se mostra que antes dos anos 60 já havia um esboço de indústria cultural no Brasil, mas não as condições essenciais para criar um mercado unificado”, afirma o professor.

O professor e sociólogo Marcelo Ridenti: tanto na ditadura militar como governo de Jair Bolsonaro, a questão moral serviu para encobrir a censura política (Foto: Divulgação)

O professor e sociólogo Marcelo Ridenti: tanto na ditadura militar como governo de Jair Bolsonaro, a questão moral serviu para encobrir a censura política (Foto: Divulgação)

O rádio, veículo de maior alcance na época (um alcance maior que o da televisão, recém-chegada ao Brasil, na década de 50), ainda era regionalizado. “A Rádio Nacional quase não chegava a São Paulo, enquanto as redes de TV ainda eram locais. Não havia um mercado nacionalmente constituído”, diz o professor. O processo de centralização e de articulação racional dos negócios engatinhava naquele momento, mas logo se viabilizou com o surgimento da Rede Globo, que muito contribuiu para o projeto de unificação cultural do governo civil-militar.

O estabelecimento de uma rede de telecomunicações e a instauração de uma lógica mercantil nas produções de rádio e TV sedimentaram a criação da indústria cultural. A ditadura criou órgãos como a Embrafilme e incentivou o Serviço Nacional de Teatro [SNT]. “Havia uma política para o setor cultural, controlado rigidamente pela censura para evitar a disseminação do que eles consideravam ideias subversivas, contrárias ao regime”, destaca Ridenti. “Eles censuravam obras cinematográficas e de teatro, mas fomentavam as produções. Eles viam o país desde a perspectiva de se fazer negócios ligados à cultura, para a criação de um Brasil grande com um sistema articulado de produção cultural.”

O deslanche dessa indústria nas décadas de 1960 e 1970, portanto, não se deu sob condições plenamente democráticas, e sim sob uma ditadura que se valia da censura. “Essa era uma coisa ambígua. Ao mesmo tempo que a cultura era censurada, era também incentivada”, afirma o professor.

Coletivo x individual

Além das condições materiais favoráveis ao florescimento cultural naquele momento da ditadura, havia ainda um sentimento de participação que integrava o próprio contexto internacional, no qual eclodiram, por exemplo, os movimentos de 1968. “Agora nós temos, ao contrário, uma valorização do indivíduo”, avalia o professor. “Naqueles anos, era muito forte essa questão de pertencer a um movimento, como o Cinema Novo, o Teatro de Arena, o Teatro Oficina, a música popular brasileira (MPB) surgida a partir da bossa nova engajada. Tratava-se de um sentimento geral de que estávamos organizando alguma coisa coletivamente para construir uma sociedade melhor. E os artistas tinham lugar dentro desse movimento.”

Na atualidade, continua Ridenti, acontece uma supervalorização do indivíduo, “como se ele fosse uma mônada”, e uma acirrada competitividade por um lugar no mercado, “cada um como empresário de si mesmo, de acordo com a lógica neoliberal, como empreendedor”. Nesse contexto, o professor lembra do desmanche das relações trabalhistas ocorrido a partir do governo Michel Temer (pós-impeachment). “A própria organização do mundo do trabalho vai mudando. Tudo isso vai esgarçando o tecido da sociedade, dificultando o aparecimento dessas reações coletivas.”

Ainda assim, Ridenti acredita ser preciso mais distanciamento para avaliar o que ocorreu recentemente. “Talvez a gente consiga enxergar melhor isso daqui a algum tempo, mas já se pode notar que na literatura surgiram romances, contos e poemas muito interessantes. Também na produção do teatro e do cinema. De alguma maneira, não houve um pleno sucesso da política de terra arrasada do governo passado, porque brechas sempre há. O filme de tipo documentário no Brasil, por exemplo, tem expressado as contradições e as lutas existentes hoje na sociedade brasileira.”

No sentido horário, Jorge Ben, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee e Gal Costa, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, integrantes da Tropicália, um dos muitos movimentos artísticos da década de 1960 no país (Foto: Reprodução)

Para o professor, há dois movimentos bastante expressivos na vida social brasileira, “neste tempo bolsonarista”: os coletivos feministas e a organização de movimentos negros e/ou periféricos, que representam a cultura das margens, da borda, como o hip hop e o rap. “A Unicamp deu recentemente um título de Doutor Honoris Causa para o grupo Racionais MC’s”, lembra Ridenti. Os integrantes do grupo – Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay – foram reconhecidos devido a seus esforços no combate ao racismo e às violências sociais.

Outra estratégia, outra censura

No recente governo de extrema direita, não existiu uma censura oficial da parte do Estado – porque a Constituição o proíbe –, mas os integrantes daquele governo usaram como puderam os mecanismos de controle sobre o financiamento para asfixiar os órgãos culturais, que viam como inimigos. “Eles cortaram financiamentos por todo lado. Houve tentativas de silenciamento. Não havia aqueles mecanismos repressivos oficiais como no tempo da ditadura militar, mas havia a asfixia.”

Logo no início do governo Bolsonaro, em 2019, a área da cultura perdeu seu ministério e passou a contar apenas com uma secretaria instalada dentro da pasta do Turismo. Em quatro anos, os recursos destinados à cultura diminuíram em torno de 65% – de 2019 a 2022. Sem recursos do governo, a produção cultural se viu forçada a submeter-se às normas do mercado, já antes prevalentes.

Existe a censura do mercado, diz o professor, que é uma limitação a definir os rumos da produção cultural porque só segue adiante o que a lógica mercadológica acolhe. A asfixia, portanto, foi uma estratégia. “Os agentes dessa política eram os herdeiros daquele ideário da ditadura, mas com uma visão de mundo mais estreita ainda”, analisa Ridenti.

Além de ficar refém do mercado, a cultura brasileira também enfrentou a vilanização e os constrangimentos morais relativos ao cerceamento da liberdade. “A defesa da moral e dos bons costumes encobre o que na verdade é uma censura política.” Nos dois períodos em questão – ditadura militar e governo de extrema direita recente –, a questão moral funcionou como uma “capa” para encobrir a censura política, diz o professor. “Se você olha os dados sobre as peças censuradas na ditadura, a maioria delas viu-se censurada, segundo a justificativa oficial, devido à questão da moral e dos bons costumes.”

Para Ridenti, a vilanização da cultura e a disseminação da ignorância representam grandes perigos para a sociedade. “Isso é muito grave.” De acordo com ele, por mais que a ditadura fosse repressiva, não houve um culto à ignorância como ocorreria no governo Bolsonaro. “Pelo contrário. Eles [os líderes da ditadura instalada nos anos 60] achavam que tinham que livrar a ciência dos subversivos. Mas havia uma certa crença na ciência e um projeto de desenvolvimento para o país, que era desigual. Esse projeto, de alguma maneira, contemplava, dentro da ótica deles, um avanço tecnológico e científico. O livro As universidades e o regime militar, de Rodrigo Patto Sá Motta, mostra essa relação ambígua entre a ciência e o regime militar”, afirma o professor.

No período mais recente, ele diz, a política adotada resumiu-se a boicotar tudo que fosse conhecimento. “Isso é um desastre. A coisa mais trágica foi o caso da pandemia de covid-19, tanto por conta da política anticiência quanto pela difusão de fake news contra a vacina, fatores que levaram à morte dezenas de milhares de pessoas”, lamenta. “Felizmente, conseguimos conter um pouco isso. Mas essa ala neoconservadora, reacionária, de extrema direita continua muito forte na sociedade.”

Durante o período dos governos democráticos, especialmente de 1995 a 2016, ele lembra, criaram-se mecanismos de incentivo às artes. O músico Gilberto Gil, como ministro da Cultura entre 2003 e 2008, por exemplo, montou os pontos de cultura. “Nos anos de democracia, deu-se continuidade à Lei Rouanet e a outras formas de financiamento da vida cultural, inclusive com bolsas para artistas, que em grande parte passaram a depender desses recursos vindos de órgãos do Estado.” Quando a direita voltou a governar o Brasil, lembra o docente, ela buscou cercear esses mecanismos e até acabar com eles, e muitos artistas ficaram impossibilitados de exercer seu ofício.

“Mesmo assim, como temos formalmente um regime democrático, as pessoas continuaram produzindo, de um jeito ou de outro, com muita dificuldade, encontrando brechas”, afirma Ridenti, que identifica nos movimentos negros e/ou periféricos e nos coletivos de mulheres esse florescimento cultural que se deu pelas brechas, nos últimos anos.

Brechas dos dois lados

No entanto, se os setores mais progressistas encontram frestas para questionar a ordem, os setores mais conservadores também encontram brechas para reelaborar e reinstaurar a censura moral e política, alerta o professor. “E, hoje, esses conservadores usam as redes sociais para mobilizar a opinião pública e achincalhar a esquerda, atingindo inclusive pessoas que eram monumentos da cultura brasileira. Esse é um fenômeno novo que não havia naquela época do regime militar.” Ridenti acredita que os efeitos disso só não foram, até agora, mais nocivos graças, em parte, às universidades e às instituições democráticas e científicas. “Houve pessoas que defenderam os princípios republicanos e impediram um desmonte completo. Fico imaginando que, se [o bolsonarismo] conseguisse mais um ou dois mandatos, ocorreria um desastre no sistema de conhecimento do Brasil, que na opinião deles está dominado por ideias subversivas.”

A política cultural do governo Bolsonaro caracterizou-se não só pelo desprezo à cultura como também por inúmeras situações polêmicas e constrangedoras. Pelo comando da então Secretaria da Cultura, no período de quatro anos, passaram sete nomes diferentes: Henrique Pires, Ricardo Braga, Roberto Alvim, Regina Duarte, Mario Frias, Hélio Ferraz e André Porciuncula. Desses, aquele a permanecer mais tempo no cargo – apesar de não ter conseguido completar dois anos de mandato – foi Mario Frias, que, enquanto secretário, chegou a ofender alguns artistas pelas redes sociais. Também na gestão de Frias, a pessoa encarregada de cuidar dos procedimentos envolvendo a Lei Rouanet, Porciuncula, incentivou o uso do mecanismo para a realização de eventos pró-armas. Porciuncula acabou sendo o último a assumir a pasta, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, em dezembro de 2022. Outro episódio vergonhoso ocorreu no período em que Alvim respondia pela Secretaria da Cultura. O secretário fez um pronunciamento marcado por uma cena, um discurso e uma sonorização repletos de referências a Joseph Goebbels, ministro da Propaganda de Adolf Hitler, e à Alemanha nazista.

Roberto Alvim, um dos secretários de Cultura do governo Bolsonaro: discurso com referências a Joseph Goebbels, ministro nazista (Foto: EBC)

Também houve outros episódios lamentáveis envolvendo a área da cultura, mas esses sem relação direta com a secretaria, como o incêndio ocorrido em um dos prédios da Cinemateca Brasileira (instituição de preservação do patrimônio audiovisual brasileiro) por falta de manutenção, a exoneração de servidores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e as polêmicas envolvendo o então presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, entre outras ocorrências a caracterizar a política pública da gestão anticultural dos bolsonaristas.

Aos olhos da produção artístico-cultural brasileira, a ditadura militar é um fantasma bem concreto, afirma o professor. Um fantasma que ainda subsiste porque nenhum governo democrático do Brasil atendeu à necessidade de se fazer um acerto de contas com aquela ditadura, ao contrário do que aconteceu na Argentina, no Chile e no Uruguai. “A chamada anistia cobriu tudo com uma espécie de manto do esquecimento e todo mundo tem medo de cutucar a onça com a vara curta”, diz Ridenti. Para ele, esse enfrentamento não aconteceu em terras brasileiras porque os mesmos setores empresariais que apoiaram o golpe civil-militar de 1964 também compuseram os governos da abertura democrática, de Fernando Henrique Cardoso e de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Para governar e derrotar a ditadura, eles se aliaram a setores que fizeram parte do regime, cada um a seu modo. Havia setores empresariais, políticos e intelectuais que apoiaram a ditadura. Então fazer esse acerto de contas envolveria um questionamento muito maior por parte da sociedade. Afinal, não se tratava de uma ditadura composta só de meia dúzia de militares. A articulação reacionária segue muito bem costurada, inclusive pelas redes sociais e por meio de sua inserção em certos setores religiosos.” Segundo o professor, existe uma costura midiática, religiosa, parlamentar e de setores das classes dominantes do Brasil, que têm uma propensão muito forte a apoiar a extrema direita. “Isso ficou evidente na penúltima eleição. O que parecia uma coisa apagada, situada lá longe na história do Brasil, ainda são forças sociais muito conservadoras e reacionárias atuantes na política e na vida social brasileira”, analisa o professor, que se surpreendeu com a eleição de Bolsonaro em 2018. “A minha geração esperava talvez um outro golpe militar, mas nunca imaginaria que um político afinado com o setor mais repressivo da ditadura militar pudesse ser eleito pelo voto. Isso foi um choque enorme”, desabafa.

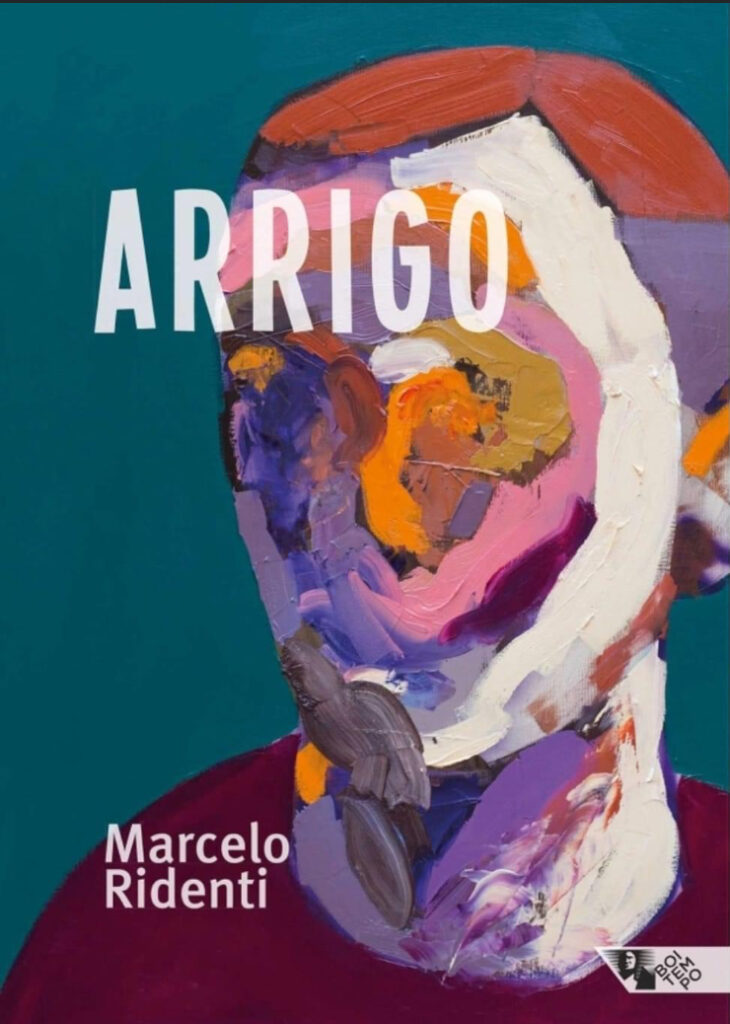

Os reflexos desse quadro aparecem na cultura, conclui Ridenti. “A cultura não é algo isolado. Ela expressa tudo isso.” Para o professor, levando-se em conta a história da política brasileira, é fundamental acontecer a elucidação, o julgamento e a condenação da tentativa de golpe ocorrida no dia 8 de janeiro de 2023. “O sentimento de dilaceramento que a gente sentiu durante os governos de direita também existiu em outros momentos da história. Da mesma maneira que isso foi superado em outros momentos, também podemos enfrentar a extrema direita hoje”, acredita Ridenti, que lançou em 2023 um romance histórico – Arrigo (Editora Boitempo) – sobre a luta da esquerda brasileira contra a direita e o nazifascismo ao longo de cem anos.

Cem anos de resistência do camarada Arrigo, um ‘Brás Cubas de esquerda’

Arrigo (Editora Boitempo), o primeiro romance do cientista social Marcelo Ridenti, lançado em 2023, narra cem anos da história da esquerda brasileira, de 1917 a 2018, com uma abordagem ficcional entrelaçada a elementos reais. Entre o realismo e o fantástico, o autor conta as peripécias e as tragédias do personagem Arrigo em formato de folhetim, com capítulos curtos e muita ação. “Tentei criar uma simbiose entre a vida pessoal dele e de seus companheiros e a própria história do Brasil.”

Autor de diversas obras de não ficção – entre as quais O segredo das senhoras americanas, O fantasma da revolução brasileira, Em busca do povo brasileiro –, Ridenti fala que, quando leu Machado de Assis, ainda jovem, desejou criar um personagem parecido com um “Brás Cubas de esquerda”. Ele lembra ter feito, ao longo dos anos, muitas anotações, que colocava em uma pasta. “Recuperei a pasta e utilizei pouco dela. Mas algumas ideias ficaram, como essa de me inspirar em Machado de Assis e também em personagens da esquerda brasileira.”

Apesar de ficcional, a história de Arrigo relaciona-se intimamente com as pesquisas que o professor levou a cabo em sua carreira acadêmica. “Essa é um pouco a mistura da história com a estória, uma fusão das duas. Só quem ler vai poder dizer se fui feliz nessa síntese.”

Cem anos de resistência

Arrigo era ainda menino durante a greve geral de 1917 em São Paulo, a mãe dele, uma operária no Cotonifício Crespi (indústria têxtil fundada em 1897), e o padrasto, o tio Mário, um italiano anarquista que trabalhava na imprensa. Arrigo se torna membro do Partido Comunista, envolvendo-se nos embates políticos dos anos 1920 e 1930. A seguir vai lutar na Guerra Civil Espanhola (1936-1939) e depois na resistência francesa contra o nazifascismo, na década de 1940. Entre os personagens reais que cruzaram a vida de Arrigo estão o militante comunista Apolônio de Carvalho – “os dois amigos lutaram juntos na Espanha e na França” – e Edgard Leuenroth, líder anarquista que dá nome a um dos arquivos da Unicamp.

De volta ao Brasil, participa da política nos anos 1950 e 1960, especialmente na luta contra a ditadura. “Conto todas as aventuras dele e inclusive menciono as namoradas. Ele era adepto do amor livre, mas tinha uma companheira de longa duração, Aurora, professora de literatura na Universidade de São Paulo [USP]. No livro falo também das prisões políticas em diferentes governos, terríveis. Vou narrando a história do século XX por meio da vida do Arrigo e dos companheiros dele.”

Com a obra, o cientista social pretende narrar a história de luta da esquerda brasileira naqueles cem anos. Contra o governo autoritário de Artur Bernardes, contra a ditadura de Getúlio Vargas, contra o franquismo na Espanha, contra o nazifascismo e contra a ditadura civil-militar no Brasil. “Arrigo estava envolvido em todas essas histórias.” De acordo com Ridenti, o objetivo é mostrar como as personagens viveram essas lutas ao longo do tempo, lutas “que, de certa maneira, ajudam a entender e a enfrentar a atual ascensão da extrema direita em âmbito mundial”, buscando reatar elos históricos e existenciais que por acaso se perderam.

Trechos do livro

1924 – Revolta em São Paulo

Foi nesse ambiente de festa e revolução, real ou imaginária, arrebatado pela bebida dos deuses, que Arrigo pegou nas mãos de Carmen e a puxou para si aos pés da escadaria, beijando-a pela primeira vez. Depois a segunda, a terceira e muitas mais, incerto feito um bêbado. Carmen nem pensou em gritar ou chamar alguém. Estava encantada com Arrigo, seus modos finos, sua beleza, seu olhar de desejo. Nunca entrara numa casa tão grande e bonita como a dele, em bairro assim nobre, nem mesmo quando era chamada para ajudar na cozinha ou trabalhar na limpeza de outras moradias. Logo percebeu que o garoto era fogoso, mas inexperiente, e a sensação de ser professora lhe dava prazer. Que aluno! Aprendia depressa.

Arrigo nunca esqueceu os dias que passaram juntos na casa ocupada, antes que o pai voltasse para retomá-la e acabar com a festa, furioso sobretudo com o assalto à adega.

Nos porões da ditatudura militar

Sima já tinha ouvido rumores sobre o uso de animais em sessões de tortura. Usavam até cobras e jacarés, em especial com os corpos femininos. Nunca imaginou que isso pudesse acontecer com ela. Antes de uma sessão, foi obrigada a dançar pelada para deleite de alguns policiais, que logo lhe colocaram o capuz na cabeça, a seguir uma corda no pescoço, atada às mãos atrás do corpo nu, de modo que, caso se mexesse para defender a intimidade, se enforcasse.

O agente conhecido pelo codinome de Gegê guardava baratas com carinho numa caixa, cada uma batizada com um nome de atriz de novela: Glória, Regina, Eva, Dina, Yoná. Prendia finos barbantes em suas carcaças, cada qual de cor diferente, verde, azul, amarelo, branco, para melhor identificar as criaturas e também manipular seus movimentos, tarefa delicada, cumprida com destreza e desenvoltura. Não era homem só para o trabalho bruto dos choques e pancadas. Caprichava no que fazia, era profissional. E sensível, um carcereiro contou que o colega levava os insetos amestrados para exibir à mulher e aos filhos. Seu sonho era trabalhar com um ornitorrinco.

Gegê admirava a capacidade das baratas de sobreviver a chineladas e outras adversidades. Seus experimentos comprovavam a resistência delas a mais de meia hora debaixo d’água, em pouco tempo conseguem até regenerar patas arrancadas, podem ficar semanas sem comer e aguentam mais de um mês sem cabeça. Por sua vez, separada do resto do corpo, a cabeça pode se manter viva e mexer as antenas por horas. Era o que sussurrava nos ouvidos de Sima enquanto os colegas davam choques na moça e ele preparava seus bichinhos para entrar em ação. Sima teve calafrios quando o tipo colocou as baratas para brincar sobre sua pele nua na sala de tormentos. Suportou, enojada, mas tremeu ao ver uma gaiola cheia de ratos. Percebendo a fraqueza, primeiro o torturador colocou delicadamente um camundongo para passear em busca de esconderijo nas cavidades do corpo da moça. Passado que voltava em pesadelos e delírios da exilada.